Perché si parla tanto di rating?

Per comprenderne l’importanza, il punto di partenza è la definizione stessa di rating: si tratta di un giudizio formulato da apposite agenzie, esterne e indipendenti dal soggetto valutato, che definisce la solvibilità di un soggetto emittente di obbligazioni.

In termini più concreti, fornisce agli investitori uno strumento per comprendere qual è l’effettiva capacità del debitore di ripagare il suo debito, rispondendo al quesito: “quanto è probabile che, investendo nella società A, quest’ultima restituisca il denaro?”.

Nella pratica, lo strumento è la scala di giudizio, la quale varia da agenzia ad agenzia, ma che, in generale, definisce due tipologie di investimenti possibili:

• Investment grade bond: vengono così definiti i titoli di debito di società relativamente solvibili. È in questa tipologia di obbligazioni che investono le banche (tra cui la BCE) e molti fondi (tra cui quelli previdenziali) che, nel loro statuto, hanno specificato il divieto di acquisto di obbligazioni che non rientrano in questa categoria;

• Speculative bond (spesso detti “junk”, spazzatura): vengono così definiti tutti i titoli di debito emessi da società poco solvibili, se non addirittura insolventi.

In termini di investimento il mantra non cambia: tanto maggiore è il rischio che un investitore assume nell’acquistare l’obbligazione di una società, tanto maggiore è il tasso d’interesse che questa paga, ovvero, l’investimento è tanto più redditizio quanto più costoso è l’indebitamento per la società.

Come facilmente intuibile, data la natura mutevole delle dinamiche economiche, il rating è soggetto di revisione periodica.

Rating, debito pubblico e Europa.

Quando i soggetti valutati dalle agenzie sono Paesi, il giudizio espresso sui titoli di debito è di fatto una valutazione del debito pubblico del suddetto Paese.

Attualmente, il quadro europeo, vede tra gli emittenti d’élite di governative bond l’Austria, la Germania, la Svezia, i Paesi Bassi, il Lussemburgo e la Danimarca.

Sul fronte diametralmente opposto troviamo invece Cipro, Romania, Ungheria, Bulgaria e Portogallo.

L’Italia e il rischio declassamento

L’Italia si colloca appena un gradino sopra le peggiori d’Europa e appena due posizioni sopra il baratro dei junk bond.

Dato comunque un contesto generale di instabilità, con il Def 2019 sono arrivate ulteriori preoccupazioni correlate al rating italiano: nel documento di economia e finanza è stato infatti definito un rapporto deficit/pil (con il deficit che rappresenta la differenza tra entrate e uscite dello stato) del 2,4% che andrà a finanziare:

• flat-tax;

• reddito di cittadinanza;

• superamento della Legge Fornero: si parla quindi di pensioni pubbliche e, in modo indiretto, dei piani previdenziali complementari di cui, tra gli altri investitori, si occupano anche i fondi;

• pace fiscale, ovvero, la rottamazione di cartelle esattoriali aventi determinate caratteristiche.

Nel concreto lo Stato aumenterà la sua spesa finanziandola attraverso il debito pubblico (che attenzione, come appare evidente, è ben diverso dal deficit pubblico) e quindi, emettendo nuove obbligazioni.

È qui che si annida il rischio di revisione del rating italiano ad un ulteriore declassamento.

Riducendo il rapporto deficit/pil alle sue componenti algebriche, avremmo che il rapporto stesso si innalzerà mediante un aumento del numeratore: in questo contesto che si collocano le dibattute previsioni sulla crescita.

Appare infatti chiaro che un rapporto deficit/pil eccessivamente elevato non sarebbe sostenibile nel lungo periodo, pertanto si stima una crescita del denominatore tale da ridurre il rapporto stesso negli anni a seguire: se le stime sulla crescita del pil fossero elevate, il rapporto tenderebbe a diminuire più velocemente e, se e solo se, tali stime fossero corrette oltre ragionevole dubbio, tale manovra perderebbe il suo rischio implicito e, di conseguenza, non genererebbe preoccupazioni sulla futura solvibilità dell’Italia.

Ma, dato che la stima è intrinsecamente un calcolo statistico che, a seconda della parte che l’ha effettuato, è più o meno favorevole, molti soggetti, tra cui appunto le agenzie di rating, si sono chieste quanto sia ragionevole pensare che gli eventi futuri siano perfettamente in linea con le previsioni fatte.

Lo scenario post declassamento

In termini improbabili ma non impossibili, cosa accadrebbe se il rating assegnato all’Italia la collocasse tra i junk bond?

Nel descrivere un Investment bond è stato definito che i soggetti acquirenti sono soprattutto, ma non solo, banche e fondi: la BCE, tanto quanto altre banche e fondi di investimento (tra i quali si sottolinea nuovamente la presenza di fondi pensionistici) si troverebbero in pancia “carta straccia”, che nella misura da loro acquistata comporterebbe un’enorme svalutazione delle attività a bilancio.

Nel caso delle banche italiane la situazione sarebbe metaforicamente assimilabile a quella del serpente che si morde la coda: lo Stato ha venduto alle banche poco più di 373 miliardi di euro (BankItalia luglio 2018) di debito italiano, ma le banche, costrette a svalutare il valore di tale investimento, avrebbero a loro volta bisogno dell’aiuto dello Stato che però si troverebbe in difficoltà dovendo emettere ulteriore debito per salvare il risparmio degli italiani.

Il downgrade del rating comporterebbe anche uno stop immediato al quantitative easing, in quanto la BCE non può acquistare junk bonds; in ogni caso la manovra dovrebbe terminare entro inizio 2019.

Analoghe sarebbero le conseguenze subite dai fondi, i quali se, per esempio, perseguissero uno scopo previdenziale, si vedrebbero svalutare il valore delle attività, ovvero, manderebbero in fumo parte delle pensioni degli investitori del fondo stesso.

Altra conseguenza del declassamento a junk bond sarebbe l’aumento dello spread, che si ricorda essere la differenza algebrica tra il rendimento dei titoli di stato tedeschi e italiani su durata decennale.

A differenza della precedente, in quest’area gli effetti sarebbe più miti: vediamo perché.

Nell’emettere debito, lo Stato italiano preferisce scomporre il grande “blocco” obbligazionario in pezzi più piccoli che, come nel Tetris, lo andranno a ricomporre nel tempo: è proprio il tempo in cui i vari titoli scadranno, e quindi lo Stato dovrà onorare il debito, che gioca un ruolo cruciale!

Portando avanti la metafora del Tetris immaginiamo di avere a disposizione 6 secondi a tessera per la sistemazione delle prime 10, 12 secondi per le successive 20 e 60 secondi o più per le restanti 70.

Sarebbe di certo più semplice una partita strutturata in questo modo piuttosto che una in cui si hanno a disposizione 6 secondi per tutti i pezzi. Nella prima ipotesi avremmo infatti una media di 45 secondi a pezzo, 39 secondi in più rispetto alla seconda ipotesi.

In termini finanziari questo è il principio della Duration media: scomporre il debito in obbligazioni aventi scadenza diversa permette allo Stato di dilazionare i pagamenti ed avere più tempo a disposizione per reperire il denaro e, per questa ragione, nel concreto viene preferita l’emissione di titoli di debito a lungo termine.

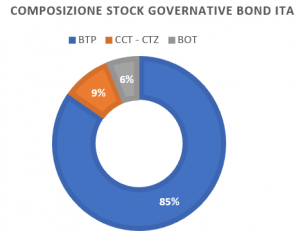

Attualmente, la composizione dello stock di governative bond italiani vede un 83% di Buoni del Tesoro Poliennali, un 9% di Certificati di Credito del Tesoro + Certificati del Tesoro Zero Coupon, un 6% di BOT (gli unici titoli con scadenza nel breve periodo) e una Duration media di circa 7 anni.

Il valore delle scadenze, tra BOT, BTP, CCT e CTZ, ammontano a poco più di 331 miliardi di euro nel 2018, poco più di 275 miliardi di euro nel 2019 e circa 193 miliardi di euro nel 2020 (dati MEF aggiornati al 30/09/2018).

I tassi e la yield curve

Dall’osservazione della struttura dei tassi d’interesse a scadenza possiamo capire meglio cosa sta accadendo nei mercati, tenendo conto del fatto che i tassi riflettono la percezione che gli investitori hanno degli eventi.

Quello che si è verificato nella pratica è che la yield curve, una funzione che lega il tasso d’interesse dato da un governative bond alla scadenza del titolo stesso, è cresciuta sul breve termine a causa dell’aumento del premio al rischio chiesto dagli investitori, date le aspettative negative, ma, nel medio e lungo periodo (tra 15 e 25 anni), la curva risulta piatta poiché su quelle tranche di debito lo Stato pagherà il tasso in vigore al momento dell’emissione, più basso dei tassi attuali.

Come risultato della somma delle considerazioni fatte, abbiamo che solo i titoli di debito con scadenza (e quindi rinnovo) nel 2018 (per quello che ne resta) e nel 2019 incorporeranno già i tassi più elevati: ecco che l’impatto sulla spesa per interessi sarà mitigato da una Duration media elevata che ha ridotto la sensibilità a un aumento dei tassi.

Tuttavia, ciò non implica una sostenibilità di tali tassi nel lungo periodo in quanto se il debito su tale durata venisse rinnovato ai tassi attuali, il risultato sarebbe fortemente deleterio.