Liquido oleoso, più o meno denso e viscoso, di colore da giallo a bruno scuro e nero, dotato di fluorescenza da verde ad azzurra, di odore caratteristico, costituito prevalentemente da idrocarburi liquidi che contengono disciolti idrocarburi naturali solidi o gassosi, accompagnati da relativamente piccole percentuali di composti ossigenati, solforati, azotati.

Parliamo chiaramente dell’oro nero, dal latino petroleum (letteralmente “olio di roccia”), la più celebre e iconica fonte di energia del XX e XXI secolo. Tra i principali driver dell’economia mondiale grazie alla sua influenza nei più svariati settori, il greggio riveste ancora un ruolo primario nelle analisi macroeconomiche di ogni trader o investitore.

Ma cosa è necessario sapere veramente sul petrolio?

In primis è fondamentale monitorare l’andamento delle sue quotazioni. Il primo tra i due benchmark è il Brent che deriva il suo nome dalla brent goose (oca colombaccio), un uccello marino molto diffuso nel Mare del Nord, e che attualmente identifica la produzione di circa 19 campi petroliferi tra Uk, Norvegia, Danimarca e Olanda. Il secondo è il West Texas Intermediate crude (WTI) che rappresenta invece il corrispettivo americano. Sebbene il Brent sia di qualità inferiore al WTI, a causa del suo maggiore contenuto di zolfo, entrambi sono classificati come “light sweet”, in ragione della bassa densità e del basso contenuto di solfuri.

Sebbene la quotazione del Brent fosse inizialmente di competenza europea tramite l’International Petroleum Exchange di Londra, adesso entrambi vengono prevalentemente scambiati su due mercati americani: il NYMEX, o New York Mercantile Exchange, e l’ICE, meglio conosciuto come Intercontinental Exchange di Atlanta. Vengono quotati sia contratti spot, ovvero con consegna immediata, che contratti futures con un’unità di scambio pari a 1000 barili (un barrel è equivalente a 159 litri) per lotto. Il prezzo del WTI viene fissato a Cushing in Oklahoma, mentre il Brent a Sullom Voe in Gran Bretagna.

Pur essendo di qualità inferiore il Brent determina per quasi 2/3 (60%) il prezzo del petrolio mondiale dato che è utilizzato per quelli prodotti in Russia, Africa e Medio Oriente. Il WTI è invece utilizzato principalmente per quotare petroli prodotti in Nord e Sud America. Esistono anche altri benchmark, tra cui il Dubai o il malesiano Tapism, ma sono largamente meno utilizzati che il WTI ed il Brent.

Tra i numerosi driver del prezzo del petrolio possiamo evidenziare:

- qualità

- rapporto domanda-offerta

- costi di trasporto.

Infatti ogni petrolio è quotato tramite il benchmark di riferimento più un “premium”, che dipende dalle proprietà chimico-fisiche della materia prima (ad esempio il Tapis, che è considerato “very sweet”, gode di un importante premium price).

L’offerta rappresenta sicuramente uno dei fattori più determinanti per il prezzo della commodity e al contempo per i bilanci dei paesi produttori. L’Opec, l’organizzazione-cartello fondata negli anni ’60 dai paesi produttori per contrastare le major americane, controlla al momento circa l’80% delle scorte ed il 40% della produzione. Se aggiungiamo la Russia (paese non Opec, ma maggiore produttore al mondo) al conteggio il potere negoziale diventa immenso. Proprio in data 25 maggio il ministro dell’energia russo Alexander Novak e la sua controparte saudita Khalid Al-Falih hanno annunciato un prolungamento dei tagli (iniziati da un anno) alla produzione fino al primo trimestre 2018 nella speranza di riportare il prezzo del crude vicino alla media triennale, cercando al contempo di sconfiggere gli spauracchi rappresentati dalla bassa domanda cinese e mondiale (con conseguente aumento delle scorte petrolifere) e dal cosiddetto shale oil.

La titubanza del mercato è diventata cruda realtà a seguito del calo del 5% in data 7 giugno, sulla scia dell’aumento drastico (impennata record dal 2008 a questa parte) delle scorte USA rilevate dall’Energy Information Administration. Sebbene il livello delle scorte al momento sia sui 533 milioni di barili, il numero più alto nella storia, è sempre lo shale oil a destare maggiori preoccupazioni. Un competitor che non è stato sconfitto nemmeno dalla più estrema delle mosse: il barile a 26$, con un calo del 460% dai massimi del 2008 e del 310% da quelli più recenti del 2014.

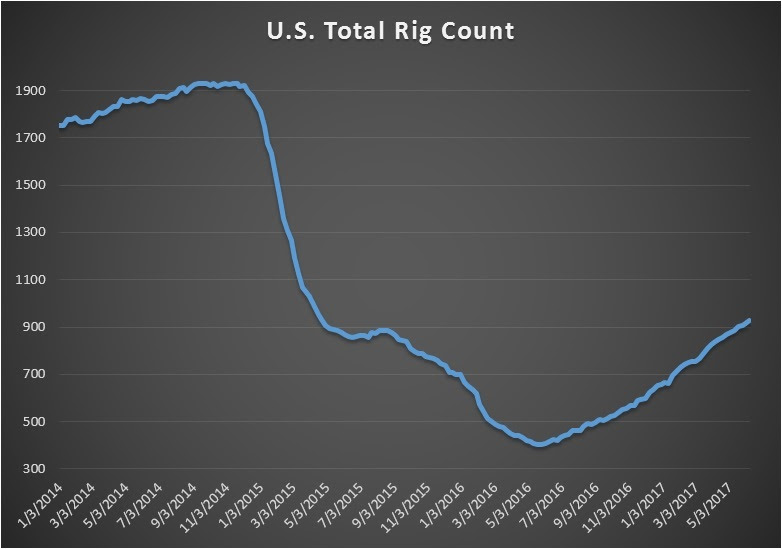

L’olio di scisto, prodotto da frammenti di rocce di scisto bituminoso, è tornato a crescere vertiginosamente: infatti il numero di “rig” (trivelle) attivi negli U.S. si attesta sui 652*, con un incremento di 21 unità nell’ultima settimana di marzo, segnando così il massimo da settembre 2015.

(*dati di fine marzo 2017 secondo le stime della rinomata azienda Baker Hughes)

Data l’incredibile capacità di adattamento dei produttori ai prezzi bassi, il trend ha una buona probabilità di continuazione, aggiungendo ulteriore pressione ribassista. Gli analisti stanno già correndo ai ripari, come evidenziato dalla view negativa di JP Morgan che vede il target price del WTI per il 2018 “tagliato” di ben 11 $, da 53,5 a 42 dollari americani per il barile di greggio (analisi non dissimile da quella sul Brent, con un expected price di circa 45 $ dai 55,5 previsti inizialmente).