La triplice crisi: il caso argentino

Dopo aver trattato nel nostro precedente articolo le tre crisi (valutaria, bancaria e sovrana) illustriamo ora la storia della crisi argentina, che è scoppiata nel 2001 ma trova radici almeno un decennio prima. Nel 1991, per contrastare l’iperinflazione (superiore al 1000% annuo) sorta a causa dell’elevato deficit di bilancio monetizzato attraverso l’emissione di nuove obbligazioni acquistate dalla Banca centrale, quest’ultima fu costretta ad istituire un regime di cambio fisso (detto “piano di convertibilità”) per rendere più appetibili i propri titoli sul mercato finanziario. Questa decisione di currency board poneva dei limiti al Tesoro argentino, che non poteva più utilizzare lo strumento della politica monetaria, che veniva legata invece a quella della FED. In parole povere la Banca centrale argentina si impegnava ad emettere i pesos sul mercato solo avendo le riserve in dollari tali da coprire il quantitativo emesso. Tutto sembrò andare per il verso giusto: l’inflazione nel 1990 era pari al 2370%, nel 1991 scese al 172% fino a raggiungere il 4% nel 1994.

Il primo ostacolo: l’effetto tequila

Nel ’94 il Messico piombò in una crisi finanziaria che diede il via al cosiddetto “effetto tequila” provocando contagio sui Paesi latino-americani, soprattutto sull’Argentina. Tale contagio fu assai sorprendente perché gli argentini avevano un’economia slegata da quella messicana, poche relazioni commerciali e per di più una posizione geografica all’estremo opposto dell’America Latina. Il Messico in crisi decise di deprezzare il pesos messicano, che si svalutò del 15%, abbandonando così il rapporto di cambio fisso e portando la gran parte degli investitori a ritirare i propri capitali anche dagli altri Paesi della regione. Per molti investitori la differenza tra il Messico e l’Argentina era nulla, tutti i Paesi dell’America Latina erano considerati simili tra di loro. Questo portò appunto al crollo dell’Argentina e neppure l’intervento della Banca Mondiale con 12 miliardi dedicati al sostenimento delle banche del Paese riuscì ad arginare la situazione.

Il secondo ostacolo: le crisi asiatiche

Tra il 1997 e il 1998 altri Paesi furono colpiti dalla crisi. Thailandia, Malesia e Corea del Sud subirono una serie di attacchi speculativi che portarono forti svalutazioni delle monete. Anche in questo caso ci fu la fuga dei capitali e si rese necessario l’intervento del Fondo Monetario Internazionale. Coloro che avevano speculato sulla valuta thailandese iniziarono a farlo su quella indonesiana ed anche in questo caso fu necessario l’intervento del FMI. In Corea la Daewoo ebbe bisogno di essere acquisita dalla Chrysler mentre Kia Motors e Samsung necessitarono di ingenti prestiti per salvarsi dai fallimenti che sembravano imminenti.

A questa crisi si aggiunse il default russo, quando il Paese fu costretto a svalutare il rublo dal rapporto 6:1 nei confronti del dollaro fino a 15:1. Questo ebbe conseguenze tragiche per il bilancio dello Stato ex-URSS che si trovò costretto appunto a dichiarare il default: la Borsa del Cremlino crollò del 75%.

Questa crisi condizionò l’economia argentina, che riuscì in qualche modo a non abbandonare il regime del cambio fisso istituito nel 1991 ma vide aumentare i tassi d’interesse: la diffidenza verso mercati emergenti aumentava sempre di più e con questo anche gli interessi sul debito, indirizzando il sistema economico sempre più verso una fase di depressione.

L’ultimo ostacolo: la crisi brasiliana

Nel ’94 il Brasile introdusse una nuova valuta, il real, che doveva mantenere il tasso di cambio fisso con il dollaro americano in un rapporto 1:1. Nel ’98 però a causa di una serie di eventi sia interni che sullo scenario internazionale (tra cui la crisi russa) il Brasile fu costretto ad abbandonare il currency board e questo diede all’ex colonia portoghese un vantaggio competitivo nei confronti dell’Argentina (il suo principale competitor su diversi mercati), la quale finì in una fase di recessione che portò il Paese alla crisi del 2001.

Lo scoppio della crisi

L’Argentina avrebbe dovuto svalutare la propria valuta e abbandonare il currency board, cosa che non volle fare dopo le elezioni presidenziali del ‘99 poiché in contrasto con il piano di governo. Il PIL argentino perse il 3,4% nel 1999, l’1% nel 2000 e il 4,5% nel 2001, fino al quarto trimestre, dove con lo scoppio della crisi perse un’ulteriore 10,5%. Il livello di povertà superò il 35% della popolazione, fino ad arrivare in piena crisi al 50%.

Il piano di salvataggio del FMI in merito al deficit di bilancio pubblico non funzionò. Il currency board riuscì a sopravvivere a stento e i tassi si impennarono. Da quel momento sia le banche che le imprese con la liability-dollarization (passività denominate in dollari) ebbero bisogno di sforzi maggiori per coprire le passività dollarizzate, viste le attività denominate in pesos. Nell’agosto del 2001 il FMI erogò un altro aiuto, ma il timore delle famiglie di perdere tutti i depositi divenne sempre più insostenibile. Questo causò il bank-run, cioè la corsa agli sportelli. Nel mese di dicembre venne introdotto il bank-holiday (ovvero la chiusura delle banche per alcuni giorni) e il corallito, misura che limitava i prelievi a 250 dollari alla settimana. La crisi bancaria portò alla crisi valutaria con il crollo e successivo abbandono del currency board per passare così al cambio flessibile. In questo scenario però le entrate derivanti dalla pressione fiscale non bastarono più allo Stato argentino per coprire le passività dollarizzate, perché il pesos perdeva sempre più valore. Il 23 dicembre 2001 il governo si trovò costretto a sospendere i pagamenti sui debiti esteri per 60 giorni. In questo modo si realizzò la triplice crisi, sovrana, valutaria e bancaria.

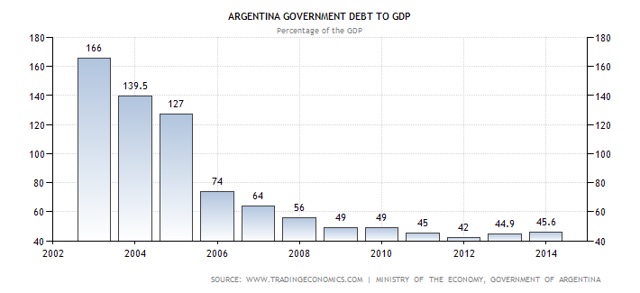

Nel 2017, a distanza di 16 anni dallo scoppio della crisi, come possiamo dedurre dal grafico il problema del debito sembra essersi risolto.

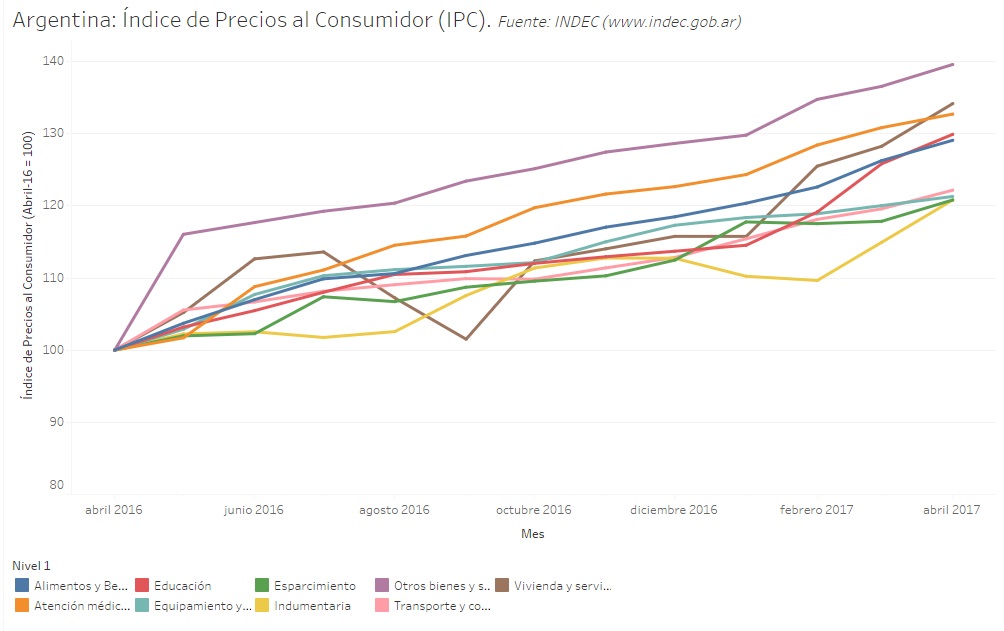

La stessa cosa non può dirsi per l’inflazione che resta tuttora un problema grave nei principali settori dell’economia.